令和7年度 伝統文化親子教室が開催されています

夏季休暇期間中に、文化庁主催の「伝統文化親子教室」が開催されています。今年度は、7月22日(火)~25日(金)の4日間と、8月18日(月)・19日(火)の合計5日間の日程で行われています。

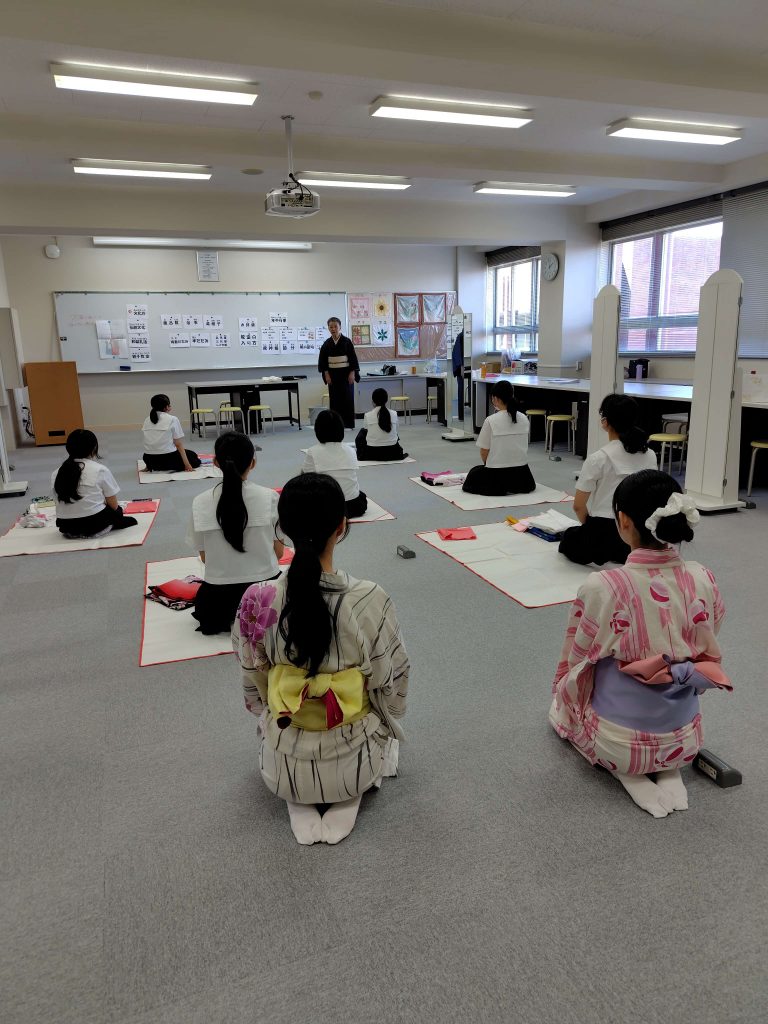

教室の中心となるのは浴衣の着付け指導で、本校の卒業生で鳴松会の難波由美子先生をはじめとする講師の先生方のご指導のもと、日本の伝統衣装を正しい手順で身につけ、所作や礼法の基本を学ぶ大変貴重な機会となっています。

さらに、各日にはさまざまな特別講師をお招きし、多彩な日本の伝統文化を体験するプログラムが実施されました。

・7月22日(火): 難波由美子先生による浴衣の知識、着付け、畳み方実習。風呂敷の扱い方、お辞儀の仕方を学びました。

・7月23日(水):民謡の岡部祐希先生にお越しいただき、民謡の歴史や歌の意味についてのお話と、実演を交えた講演が行われました。日本の暮らしと深く結びついた民謡の魅力に触れる有意義な時間となりました。

・7月24日(木):日本舞踊の奥野温子先生による日舞体験を実施。基本的な舞の所作や扇の使い方などを体験し、日本舞踊の美しさや動きの意味について学びました。

・7月25日(金):お茶のすすめ方、いただき方、箸の扱い。折り方(箸袋、箸置き、敬老の日の祝い包み)の 長谷川真紀先生、豊田紀子先生にご指導いただき、美しい立ち居振る舞いや折り紙などを通じて、日本の「礼」の心を学びました。

8月18日(月)には、鳴尾にある能楽堂で能の舞台を実際に体験する特別プログラム。8月19日(火)には総仕上げとして浴衣を着て、昔遊び(投扇興体験)も予定されています。伝統芸能の空間に身を置きながら、日本文化の奥深さを体感できる貴重な機会となることでしょう。

近年、誰でも簡単に着られる浴衣が普及していますが、正しい着付けや所作を学ぶ機会は少なくなってきています。この教室では、ただ着るだけでなく、心と所作を整えながら装うことの大切さを伝えています。

参加した生徒からは、「浴衣をきれいに着られるようになった」「民謡や風呂敷の扱い方など、初めての体験がたくさんあって楽しかった」といった感想が寄せられ、今年度も大変充実した講座となっています。

学校の様子は、学校公式Instagramでもご覧いただけます。

ぜひチェックしてください!