中学2年 宿泊研修 2日目

2日目を迎えました。朝食はおかずの種類が多く、しっかりといただきました。

今日は生徒たちが各々選択したコース別研修でした。

環境コース 高取山森林公園・あいとうエコプラザ菜の花館を訪れて

自然と人との関わりについて実地に学ぶため、兵庫県の高取山森林公園と、滋賀県東近江市にある「あいとうエコプラザ菜の花館」を訪問しました。

はじめに訪れた高取山森林公園では、森の空気を胸いっぱいに吸い込み、全員で深呼吸を行いました。森の香りに包まれながら、1分間の黙想を通して、鳥のさえずりや虫の声、川のせせらぎ、風に揺れる葉の音など、さまざまな自然の音に耳を傾けました。

午前は、枝打ちや間伐といった森林管理の作業を体験しました。枝打ちは不要な枝葉を落とす作業で、間伐は混み合った木々の一部を伐採し、森の中に光を取り入れることが目的です。これらの作業が、健全な森を維持するために欠かせないことを学びました。また、樹木のある山とない山の模型を使った実験を見学し、森林が土砂災害を防ぐ大切な役割を果たしていることも理解することができました。

午後は、あいとうエコプラザ菜の花館に移動し、NPO法人「愛のまちエコ倶楽部」の皆さまによる講義を受けました。

講義では、かつて琵琶湖で発生した赤潮問題をきっかけに始まった「せっけん運動」や、1980年7月1日に施行された「琵琶湖富栄養化防止条例」について学びました。この条例により、リンを含む合成洗剤の使用が制限され、環境保全に向けた取り組みが本格化しました。

さらに、地域で回収された廃食油を活用してせっけんを製造したり、BDF(バイオディーゼル燃料)として再利用したりするなど、持続可能な資源循環の取り組みについても詳しく教えていただきました。特に、菜の花を育てて搾油し、食用油「菜ばかり」として商品化していること、さらにその搾りかすを肥料として活用していることから、自然の循環の大切さを実感しました。

また、籾殻を炭にして土に混ぜ、土壌改良を行う取り組みについても学びました。これにより土壌中に炭素を閉じ込める「カーボンストック」が実現され、地球温暖化防止にもつながるとのことでした。

今回の環境コースでは、豊かな自然に触れながら、長い年月をかけて築かれてきた人と自然とのつながりについて、貴重な学びの機会を得ることができました。ご指導いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。

歴史コース 圓満院・大津絵美術館・彦根城を訪れて

日本の伝統文化や歴史遺産への理解を深めるため、滋賀県大津市および彦根市を訪問しました。

午前中は、大津市にある圓満院門跡を訪れました。圓満院は、天台宗の寺院であり、門跡寺院として長い歴史を持つ由緒あるお寺です。

ここでは、「大津絵」についてのレクチャーを受けました。大津絵とは、江戸時代初期に東海道の大津宿(現在の滋賀県大津市)で生まれた庶民向けの絵画で、道ばたで旅人向けに売られていた「民衆の絵」として知られています。題材は、仏教画や風刺、ユーモアに富んだ人物・動物など多岐にわたり、それぞれに教訓や風刺の意味が込められています。

講義の中では、大津絵に描かれる代表的なモチーフの意味や、庶民文化との関わりについて、詳しく学ぶことができました。

その後、大津絵の絵付け体験も行いました。筆を使って実際に描いてみることで、構図のバランスや筆づかいの難しさ、伝統を受け継ぐ職人の技術の高さを実感することができました。

また、隣接する大津絵美術館も見学し、江戸時代から現代に至るまでの多くの大津絵作品を鑑賞しました。時代や描き手によって異なる表現の変化に触れながら、民俗芸術としての価値や魅力を再確認しました。

午後は、彦根市にある彦根城を訪れました。彦根城は、江戸時代に築かれた現存12天守のひとつで、国宝にも指定されています。

櫓や石垣などを見学し、築城当時の技術や戦略的工夫について学びました。また、彦根藩主井伊家の歴史や、幕末の政治にも関わった井伊直弼についての説明も受け、日本の近世史をより身近に感じることができました。

突然の雷雨警告があり、天守閣まで行くことができませんでしたが、十分学ぶことができました。

今回の歴史コースでは、日本の伝統文化と歴史的建造物の両方に触れることができ、大変充実した学びの機会となりました。今後の学習に生かしていきたいと思います。

文化コース 近江八幡・近江神宮を訪れて

歴史ある町並みや文化に触れ、地域の伝統や先人の知恵について学びました。

午前中は、近江八幡にて活動を行いました。小幡観光駐車場でガイドさんと合流し、文化伝承館、新町通り、旧西川利右衛門邸を見学しました。文化伝承館では、近江商人の「三方よし」の精神を学び、地域の伝統や行事について知ることができました。新町通りや旧邸宅では、歴史ある町並みに触れ、先人の暮らしや商いの工夫に思いを馳せました。さらに、新町浜から八幡堀へと散策し、八幡堀巡りの船に乗り、水運を活かした町の発展の様子を体感しました。

午後は、大津市の近江神宮の敷地内にある近江勧学館を訪れ、「競技かるた」の体験学習を行いました。近江勧学館は野球で例えると「甲子園球場」のようなものであり、身近な場所が例示として挙げられ、生徒たちは今、自分たちがいる場所がどのような場所なのかを想像し、さらにワクワクした様子でした。

百人一首を使った「競技かるた」は、記憶力と集中力、そして瞬発力が求められる日本独自の文化競技です。生徒たちは、まず講師の先生からルールや歴史的背景の説明を受けた後、実際に札を並べて競技かるたを体験しました。最初は戸惑いながらも、次第に札を取る楽しさや奥深さを感じ、白熱した模擬試合が繰り広げられました。古典の世界を体験的に学ぶ、貴重な時間となりました。

その後、生徒たちは近江神宮を散策しました。この神社は百人一首の編者・天智天皇をまつる場所として知られ、毎年「名人位・クイーン位決定戦」など全国大会の舞台にもなっています。生徒たちは、立派な本殿や楼門の美しさに感動しながら、古典文学と信仰の結びつき、またこの地が果たしてきた文化的役割について理解を深めました。

今回の文化コースでは、歴史ある町並みの中での見学と、和の文化を体験する活動の両方を通じて、生徒たちが「見て」「感じて」「学ぶ」ことの大切さを実感することができました。

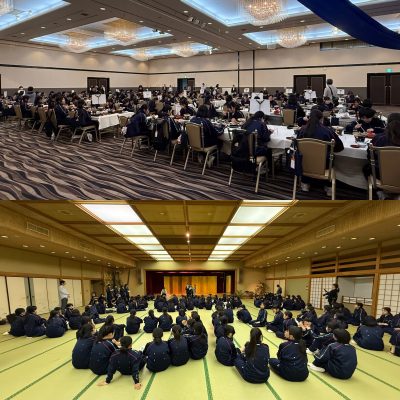

宿泊先へ戻り、みんなで夕食をとった後、「お楽しみ会」を行いました。

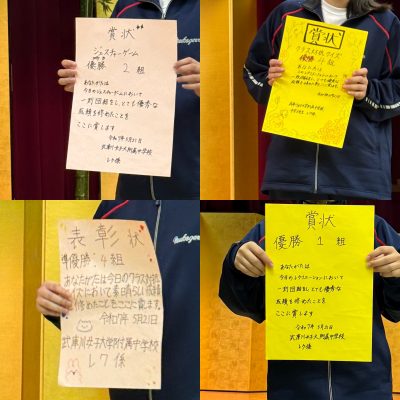

正副委員長会とレク係によって、学年・クラスの親睦を深めるために企画された会で、クラス対抗の「ジェスチャーゲーム」と「クイズ」をしました。順位は正答数で発表されたものと、話を聞く態度や黙想の姿勢なども含まれた総合的な判断によるものと2種類あり、この企画を考えた生徒たちの工夫が伝わってきました。

令和7年度になり、本校で初めてクラス替えを経験し、ドキドキわくわく学校生活を送っているうちに、行事が立て続くなか、みんなが楽しめる企画をよく考えてくれました。本当にお疲れさまでした!表彰状も手作りにこだわっていました。

宿泊研修はあと1日となりました。

ボリューム満点の食事が続き、生徒たちはしっかりと食べ、しっかりと睡眠をとっているため、今のところ大きな病気や怪我もなく、ここまでの行程を終えることができています。

あと1日、みんなで楽しく学ぶ研修を過ごします!